こんにちは、Rossiです。

先日の記事『背水の電子工作プログラミング』【1日目】の記事でCPU選定での失敗が挫折につながりやすい要因として4つほどあげました。

この講座のキーデバイスとして選定したのは、NXP社のLPC1768というマイコンが搭載されたmbed対応ボードでした。今日は、どうしてこのmbed対応ボードをキーデバイスに選んだのか、そんな疑問に詳しくお伝えしようと思います。

とにかく扱いやすいので、初学者の方でも挫折するリスクがグッと小さくなるのですが、その理由としては主に以下の4つになります。

- 入手性に優れていること

- 開発や扱いが比較的簡単なこと

- はんだ付けなどの面倒な作業が必要ないので、そこで挫折してしまう危険性が小さいこ

- 最終的に製品利用が可能であること

順に説明していきたいと思います。この記事を読み終えるとmbed対応ボードをキーデバイスに選んだ理由に納得いただけると思います。

①入手性に優れている

入手性に優れていることは、キーデバイス選定で非常に重要です。

入手が困難なデバイスは、そもそもやってみようと思えないし、開発もできないからです。

LPC1768が搭載されたmbedボードは、非常に人気のあるボードで、私が良く使う通販サイトの中では、秋月電子通商やRS Components(RSコンポーネンツ)

といったサイトで販売されています。

ただ、最近は人気のせいか値段が上昇傾向にあります。私がmbedを触り始めたころは、5,000円台~6,000円台くらいで売られていることが多かったのですが、

最近は10,000円を超えるサイトもあります。

秋月電子通商やRS Componentsでは妥当な値段で売られていることが多いので、私はこれらのサイトで購入することが多いです。

入手性が良いと何かと重宝します。私も納期の厳しい特注案件などを受注するときに、今でもこのデバイスを使うことがあります。

逆に入手性が悪いと、いざというときに頼りにならないですし、せっかく開発したプログラムや回路図などの資産がパーになってしまうこともあります。せっかく開発したのにボードが手に入らないパターンですね。

最初のうちはあまり考えないかもしれませんが、長きにわたって使えるということはそれだけ資産性を持っているということになります。

たとえば、一度開発したプログラムを他の製品でも使うということはおおいにあることです。

利益率という観点からも、一度開発したプログラムはできれば何度でも使いたいものです。ですので、入手性が良いというのは重要視しておきたい項目のひとつです。

LPC1768はmbed対応ボードの中でも長きに渡って使われているため、入手性が非常に良いです。

②開発や扱いが比較的簡単

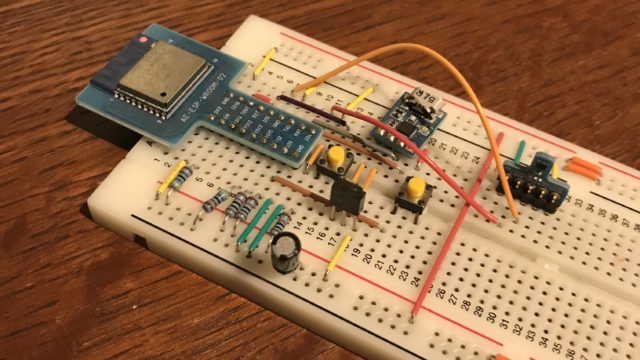

このmbed対応ボードの型式「MBED-LPC1768」は、NXP社のマイコン(マイクロコントローラー)を搭載しています。

従来、マイコンの開発には開発ツールのインストール、各種設定やパラメータの変更を行い、専用の書き込み器などを通じて実行ファイル(アプリ)をマイコンに書き込むなど多くの工程が必要とされました。

また、マイコンの機能を使いこなすには、数千ページにわたるマイコンのデータシートの中から該当する箇所を抜き出してきて、しっかり読み込んでからでないと使いこなせないなど多くのハードルがありました。

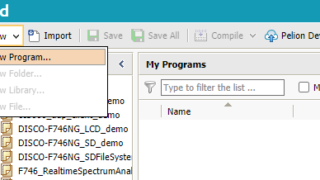

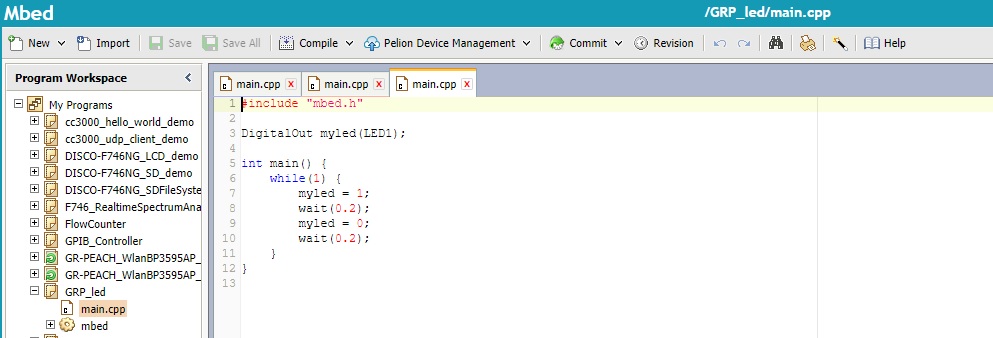

mbed対応ボードの開発は、基本的にARM社が提供しているクラウド開発環境で行うことができ、開発ツールのインストールや面倒な設定作業から開発者は解放されます。

👆クラウド上で開発します

また、世界中にmbedを使っている人がいるため、いろんな開発のアイデアを参照することができるので、世界中の開発者から一般的な使い方を学んでから自分のやりたいことに集中するといったことが可能になります。

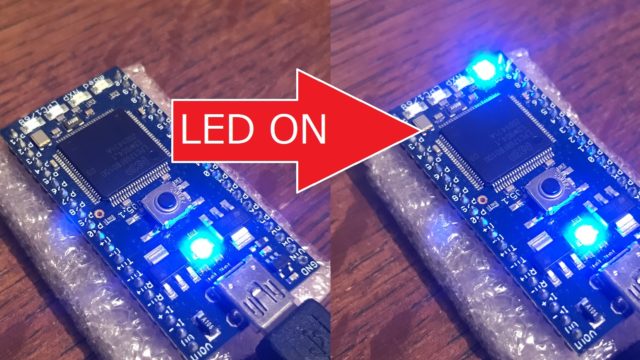

私があらかじめmbedのアカウントを持っていたこともありますが、たとえば電子工作の「Hello World!」ともいわれるLチカ(LEDをチカチカ光らせる単純なプログラム)ならば、以下のようにものの1~2分でできてしまいます。

他のCPUを使うとここまでくるだけでも結構大変だったりします。

どうやってLチカのプログラムを作成するのかといった詳細は今後の講座で説明していきますのでご安心ください。★

③はんだ付けなどの面倒な作業が必要ない

これは、マイコンや評価ボード以外に必要なものがあることでハードルが上がってしまい、挫折の要因になりうることを説明しました。

電子工作の書籍ではよく半田付けが必要な工程が盛り込まれることが多いです。普段から半田を使って電子工作をしている方ならともかく、普通は一般家庭に「はんだごて」や「はんだ」などを常備しているところは少ないのではないでしょうか。

これらも揃えるとなるとある程度の値段もしますし、いくつもある工具やツールの中からどれを選んだらよいか分からず、結局そこで断念してしまう方も多いようです。電子工作を本格的に取り組んでいくとなれば、はんだごてや半田などのツールは必要不可欠なものになりますが、いきなり工具の選定から悩むようなことはできるだけ避けたいところです。

開発を進めてから、どうしても必要になったところで購入を検討するくらいのほうが、高い工具を買って使わない状況に陥ってしまわない分、良いのかもしれません。本講座では「必要になるまで買わない」という姿勢で進めていきたいと思います。

mbed対応ボードの「MBED-LPC1768」ならば、拡張ボードと組み合わせることで、半田付け不要で開発が始められます。

各自開発を進めていくうえで、どうしても半田を使って機能を拡張するなどの必要性が出てくるまでは、半田付けなしで進めていきます。

④最終的に製品利用が可能であること

これは私は結構重要視しているポイントなのですがmbed対応ボードの「MBED-LPC1768」ならば、そのまま実製品への適用が認められています。

これも製品開発にとっては重要なことで、たとえば評価ボードでCPUの評価やある程度製品の開発ができたとします。ここで評価ボードのほとんどが実製品での使用を想定していませんので、入手性の問題から安定供給が見通せなくなってしまったり、そのリスクを避けたいなら、評価ボードとは別に、自分たちでプリント基板を設計して製品に組み込む必要があります。

これは技術力もそうですが、費用面や工期の面などいろいろな要素を考えることが求められる領域ですので、いきなり初学者から基板開発にトライするのは賢明ではありません。せっかく評価ボードでうまくいったにも関わらず、製品化にする過程の中でいろいろなトラブルに遭遇して、「大方は出来たけど製品化できなかった」という残念な結果になりかねません。

私もそうやって日の目を見ないプロダクトも多く見てきました。

mbed対応ボードの「MBED-LPC1768」は、製品に組み込むことが認められており、試作で作った回路やソフトの構成をそのまま製品に反映させてることができます。

どんなに簡単なシステムであれ、自分で企画・設計したのもが、現実の世界で使われて鍛えられることによって、エンジニアも自分の開発力に確信が持てるようになっていきます。

現実のフィールドで通用する・使えるというのはその意味でも重要なファクターとなります。

まとめ

mbed対応ボードを選んだ理由としては主に以下の4つです。

- 入手性に優れていること

- 開発や扱いが比較的簡単なこと

- はんだ付けなどの面倒な作業が必要ないので、そこで挫折してしまう危険性が小さいこ

- 最終的に製品利用が可能であること

ただ、mbedは簡単に開発ができてしまう分、逆に落とし穴のあるデバイスであるとも言えます。開発のしやすさや安定と引き換えに、どこで妥協しているか、mbedを使う上でのデメリットについてもこの次の記事で考えてみたいと思います。

mbedを使った開発ができそうだという気持ちになれましたでしょうか❓徐々に使い方などの具体的なアプローチお織り交ぜていきますので、お楽しみに!